短い人生を生ききったジャズマンの遺産

卓越した技術と豊かな表現力をもち、前途洋々だったクリフォード・ブラウンは、よもやその日、自分がこの世を去るとは思いもしなかっただろう。

卓越した技術と豊かな表現力をもち、前途洋々だったクリフォード・ブラウンは、よもやその日、自分がこの世を去るとは思いもしなかっただろう。

1956年6月26日、リッチー・パウエル夫妻の車に便乗してフィラデルフィアからシカゴに向かう途中、自動車事故の巻き添えによってこの世を去った。享年25歳。

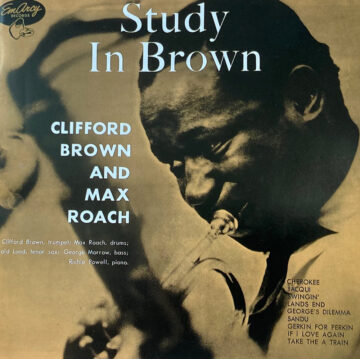

ジャケットの写真を見ると、すでに老成した感がある。まるで吉田松陰のように。当時のジャズ界には酒やドラッグに溺れる人がたくさんいたが、彼はそういうものとはいっさい距離をおき、品行方正で誠実な人柄だったという。周囲の人たちはそんな彼を、尊敬の念を込めて「ブラウニー」と呼んでいた。

クリフォード・ブラウンの音楽活動はわずか4年強。あと10年、いや5年でも長生きしたら、音楽史に燦然と輝く作品を遺していたにちがいない。

とはいえ、われわれには1955年に録音された『スタディ・イン・ブラウン』をはじめ、彼の貴重な遺作がいくつもある。あとは〝畏敬の念をもって〟聴き惚れればいいのである。

クリフォード・ブラウンは死の2年前、ドラマーのマックス・ローチらと「クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテット」を結成した。メンバーは、クリフォード・ブラウン(tp)、ハロルド・ランド(ts)、ジョージ・モロー(b)、リッチー・パウエル(p)、マックス・ローチ(ds)の5人。それぞれが脂の乗り切った時期で、5人の一体感は一糸乱れることがなかった。

オープニングの「チェロキー(Cherokee)」のドライブ感が図抜けている。マックス・ローチのただならぬ予感をはらむインディアン風のドラミングに導かれて、ブラウンとハロルド・ランドが火を吹くような掛け合いを始める。たちまち、聴く者の心はわしづかみにされる。けっしてオーバーな表現ではない。心拍がかすかに上昇するのがわかる。

トランペットとサックスはその後も迫真の応酬を繰り広げ、他の3人が絶妙な強弱をつけながら、それを支える。思わず合いの手を入れたくなる。ジャズの代名詞ともいえるほど完成度の高い作品だ。

この曲は、イギリス人のレイ・ノーブルがアメリカ・インディアンであるチェロキー族の旋律を使ったバラードとして作られた曲で、もともとスローテンポの曲だった。しかし、チャーリー・バーネット楽団がアップテンポで録音したテイクがヒットし、その後、カウントベイシー・オーケストラなどのビッグバンドでも早いテンポで演奏されることが当たり前になった。さらに、チャーリー・パーカーが取り上げたことがきっかけで、ジャズのスタンダード・ナンバーとして定着することになった。

5曲目の「ジョージズ・ジレンマ(George’s Dilemma)」も印象深い。ジョージ・モロウのユニークなベースラインから始まる。全編をアフロ・リズムが貫き、エキゾチックな空気が漂う。この曲でのブラウニーは「チェロキー」とは異なり、ひとつひとつの音を丁寧に、抑制を効かせながら奏でている。

6曲目の「(サンデュ(Sandu)」はブラウンのオリジナルで、ブルース・ナンバーだ。ブルースといっても、憂鬱さとは無縁だ。ファンキー・ジャズともいえるような軽快な曲調で、ブラウニーの真骨頂ともいえるアドリブを堪能することができる。

最後に収録された「A列車で行こう(Take The A Train)」まで、全部で9曲。肉体は滅びても魂は滅びず、の言葉通り、この作品は永遠に色褪せることはないだろう。

ところでブラウニーの死にショックを受けたベニー・ゴルソンが、「クリフォードの想い出(I Remember Clifford)」というバラードを作っている。この曲は、スタンダードとして定着している。ゴルソンはよほどブラウニーに畏敬の念を抱いていたようで、さらに40年後には、「永遠のブラウニー(Brown Inmortal)」という曲を作曲している。まさに「死せるブラウニー、生けるゴルソンを動かす」である。

最新の書籍(電子書籍)

●『焚き火と夕焼け エアロコンセプト 菅野敬一、かく語りき』

本サイトの髙久の連載記事