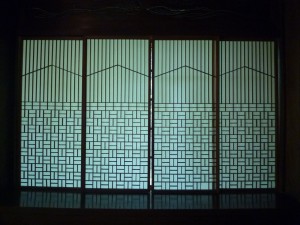

陰影礼賛

前回に続き、江戸東京たてもの園の中にある建物の写真を掲載した。

前回に続き、江戸東京たてもの園の中にある建物の写真を掲載した。

どお? とびきりお洒落でしょう? 木枠のデザインは、そのまま現代のモダンな洋風住宅にも使えるほど洗練されている。

谷崎潤一郎が『陰影礼賛』という作品を書いたが、そもそも日本の住宅に陰影がなくなってから相当な年月がたつ。外の明かりを微妙に取り込む。これは自然と共生する日本人の知恵だった。外と内を完全に遮断することなく、曖昧な境界線を設ける。それによって居ながらにして外の風情を感じていたのだ。他に格子戸、透垣(すいがい)、すだれ、生け垣など、同じような役割のものはいくつかある。

外と内が曖昧なら、部屋同士の仕切りも曖昧だった。例えば、襖を隔てて異なる夫婦が生活するなど、西洋人には考えられないだろう。天井近くには欄間もある。少し耳を澄ませば、隣の生活の様子がわかってしまう。

しかし、音が漏れるように完全な仕切りにしていなかったと聞くと、西洋人はなんと言うだろう。つまり、「隣の部屋にいる家族を気遣うことのできるよう」境界線を曖昧にしているということ。ある程度の情報が伝わるようにしていれば、助けが必要な場合、とっさに動くことができる。その分、プライバシーに関わる音なり情報が入ってきた場合は、聞かなかったことにする。これはかなり高度な生活術であると思う。

明るさの微妙な調整も、日本人の精神形成には大きく影響してきたと思う。明るくもなく、しかし、暗くもないという状態。これが日本人の融通無碍な感性を磨いてきたといってもいいだろう。思えば、日本の住宅は二元論に毒されてしまった。

(110530 第255回 写真は江戸東京たてもの園内にある古い屋敷のガラス戸)