無言だから伝わるもの 〜戦争と美術

見ているうちに言葉を失った。

目の前の絵が語りかけてくるのは、圧倒的な不条理。どうして有為の若者たちが死ななければならなかったのか。

長野県上田市郊外の山中にある無言館は、行きたかったところのひとつ。荒船山へ登った翌日、ついに訪れた。戦没画学生慰霊美術館というサブネームがあるように、先の大戦で命を散らした画学生が描いた作品が展示されている。

画学生という言葉から、稚拙な絵を想像していたが、実際に訪れて一枚一枚つぶさに見ていくと、どれもが春秋に富んだ若者の心を代弁している佳作だった。なかには日本画の大家に師事し、早くも俊英の片鱗が現れている作品もあった。「もっと生きたい、もっと描きたい」心なしかそんな声が聞こえてきそうだ。しかし、そんな当たり前のことが叶わない時代だった。

無言館という名は言い得て妙である。これ以上、適した言葉はないだろう。創設者の窪島誠一郎氏の父親は、小説家の水上勉。窪島氏は、なんとなく社会主義活動家というイメージがあったが、後世にこのような施設を残そうとした志は立派のひとこと。

けっして心躍る絵画鑑賞ではなかったが、戦争のない時代に生まれた僥倖を思わずにはいられない。

美術と戦争の関わりを伝える企画展が開催されている。国立近代美術館の「記録をひらく 記憶をつむぐ」展。国民の戦意高揚を目的とし、美術作品はプロパガンダに利用された。軍部から依頼された美術家たちに断る選択肢はない。藤田嗣治、小磯良平、向井潤吉……、名だたる画家が戦争を題材に絵を描いた。

本展は、美術作品や報道写真などを通して戦争の本質を伝えている。

疎林のなかの無言館

無言館 第二展示館

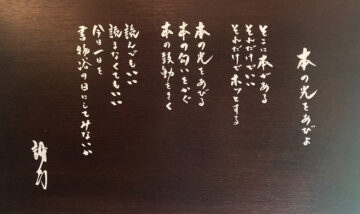

第二展示館の中には膨大な書籍がある。その一角にこのような創設者のメッセージがある。

「本の光をあびよ そこに本がある それだけでいい それだけでホッとする 本の光をあびる 木の匂いをかぐ 本の鼓動をきく 読んでもいい 読まなくてもいい 今日一日を 書物浴の日にしてみないか」

国立近代美術館の「記録をひらく 記憶をつむぐ」展より。藤田嗣治の「アッツ島の玉砕」

猪熊弦一郎の「長江埠の子供達」。中国人の子供たちが日本人画家を見る目は冷たい

和田三郎の「興亜曼荼羅」。西欧の植民地政策からの解放を目指す「大東亜共栄圏」構想を曼荼羅図にしたもの。日本が中心である

戦争で破壊された中国の街。荒れ果てた土地に幼子が一人、ぽつんと。泣き叫ぶ声が空に吸い込まれる。胸が締めつけられる写真である

(251012 第1292回)

髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中

https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html

本サイトの髙久の連載記事