美しき仮名書

仮名書に魅了されている。

書はもともと好きなジャンルだったが、以前は独立書人団系の作品、いわゆる書をアートとしてとらえた少数字書が好きだった。『fooga』や『Japanist』で取材した書家もほぼ独立系である。

ところがここ数年、朝の手習いとして仮名書の手本を写しているうち、その深遠な世界の虜になってしまった。ちなみに、朝の手習いとはいうが、万年毛筆を使う。手軽だし、終わってから筆を洗う必要もない。ま、まじめな書家に言わせれば、ただのモノグサにはちがいないだろう。

仮名書が好きになった理由のひとつに、変体がなを読めるようになったことがあげられる。ふだん、われわれが使っているひらがなは、一音につき一字である。「a」の音は「安」が字母の「あ」、「i」は「以」が字母の「い」という具合に。

ところが、明治33年(1900年)に小学校令が発布されるまでは、一音につき3〜8種類のかなが使われていた。そのとき、現在のように一字一音に統一されたかなが「ひらがな」、それ以外のかなを「変体がな」と呼ぶようになった(変態ではありません)。

変体がなには、「阿」(あ)、「多」(た)などのように音読みで理解できるものが多いが、「者」(は)、「希」(け)、「徒」(つ)など、音読みと異なるものもあり、慣れないうちは読むのに苦労する。さらに、くずし書きによって読みにくさに拍車がかかっている。

私は毎朝、いろいろな変体がなを万年毛筆で写すことにした。目と手で覚えようと。それは効果があったようで、あるとき突然、仮名書が読めるようになった。もちろん、スラスラとは読めないし、じっと見つめてもわからないものも多いが……。

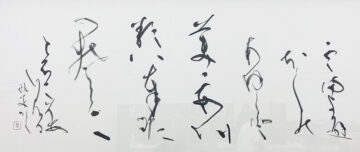

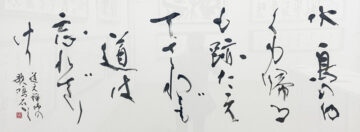

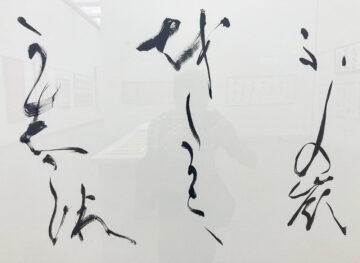

国立新美術館と東京都美術館で同時開催されている「読売書法展」を見てきた。とにかく多い! 素晴らしい作品が所狭しと並べられている。気に入った作品の前に立って字を読むと、あっという間に時間が過ぎてしまう。しかも、作者が選んだ言葉がいい。和歌・俳句・詩・漢詩・格言など、いい言葉が満載である。そんな言葉たちがひしめいている空間が悪かろうはずがない。

日常生活の空間は、ネット上も含め、邪悪な言葉ばかり。これを買え、これを食べろ、これは便利だぞといった広告をはじめ、人を騙して金を得ようという情報にまみれている。だからこそ、いい言葉に触れて、心をリセットする必要があると思っている。

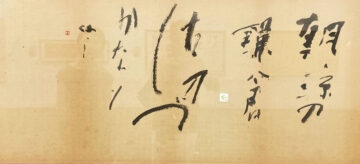

野田正行氏作「香をとめて誰折らざらむ梅の花 あやなし霞たちかくしそ」

中村裕美子氏作「雲まよひほしのあゆくと見えつるは 蛍の空に飛ぶにぞ有ける」

川上鳴石氏作「水鳥の行もかへるもあとたえて されども道はわすれざりけり」

中室舟水氏作「富士の嶺をたかみかしこみ〜の一部」

真鍋井蛙氏作「朝涼の鎌倉古刀しづかなり」

齊藤紫香氏作「時は春 日は朝 朝は七時 片岡に露みちて 揚雲雀なのりいで 蝸牛枝に這ひ 神そらに知ろしめす すべて世は事も無し」の一部

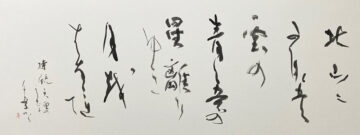

平井千恵子氏作「北山にたなびく雲の青雲の 星離りゆき月を離れて」

これが愛用の万年毛筆

(250831 第1286回)

髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中

https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html

本サイトの髙久の連載記事