そのものの気持ちをとらえる術

そこそこ好きでしかなかったものが、あるときを境に大好きになってしまうことがある。最近の例でいえば、小説家の乙川優三郎であり、作曲家のメンデルスゾーンであり、日本画家の奥村土牛である。

そこそこ好きでしかなかったものが、あるときを境に大好きになってしまうことがある。最近の例でいえば、小説家の乙川優三郎であり、作曲家のメンデルスゾーンであり、日本画家の奥村土牛である。

土牛、いいなあ。

最近の画家は本名で〝勝負〟することが多いが、この当時の画家は雅な号を名乗っていた(まさに雅号!)。

例えば、川端龍子(川の端にいる龍の子)、菱田春草(菱が浮かぶ田と春の草)、横山大観(山の横で大きく観る)、下村観山(下の村で山を観る)、速水御舟(流れの速い水に浮かぶ貴顕な舟)、小林古径(小さな林のなかの古い径)など、枚挙にいとまがない。

奥村土牛はさしずめ、村の奥で牛が土を耕す様子を彷彿とさせる。自ら土牛と名乗るのは、かなり意図的でもある。能ある鷹は爪を隠す、いわゆる「利休」にも通ずる。しかも「とぎゅう」と読ませるところが確信的である。ある境地に達しているのを悟られないよう、わざと愚鈍を装っているのだ。益田鈍翁も同じような意図の号だろう。

土牛の作品を見て、ある西洋の美術研究科は「この画家はデッサン力も解剖学の知識もない」と言ったというが、土牛はとっくの昔に写生や形態描写の域を超えている。

彼はこう語っている。

「写生とは云っても、私はそのものの気持ちを捉えることに努めている」

「その形を写すことは定まっているが、その後の写生は気持ちをつかまえるという態度で為さるべきだと考える」

「私の云う写生とは、外観の形より内部の気持ちを捉えたいということである」

「気持ちというのは、情趣というような意味ではない。そのものの持っている内容、生命というが如き感じに近い」(いずれも『奥村土牛作品集』より)

彼の代表作である『醍醐』や『鳴門』は言うに及ばず、植物や動物、瀧、人間、仏画、城など、そのどれもが一見稚拙だが、異様な力があることに気づかされる。自分が絵を見ているのに、いつしか関係が逆転し、絵に心を見透かされているようにも感じられるのだ。

心がざわついたとき、土牛の画集を開く。眺めるうち、ざわつきが静かなさざなみに変わっている。真の芸術家の仕事は宗教家のそれにも似ているといえるかもしれない。

『木蓮』

『山羊』

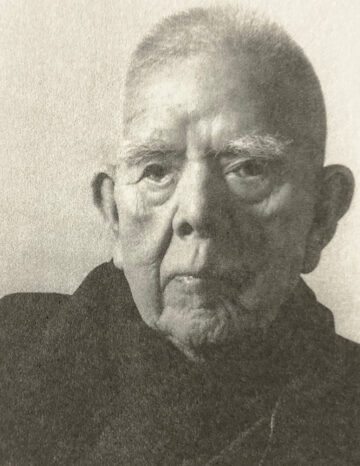

奥村土牛のポートレート。眼光が鋭い!

(240830 第1236回 右上は『醍醐』)

髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中

https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html

本サイトの髙久の連載記事

「美しとき」コラム